もしあなたが、20世紀音楽の歴史を「ワーグナーの極端な半音階主義が調性の崩壊を招き、シェーンベルクが無調音楽を創始し、それが十二音技法へと進化した」という一本道の物語として学んできたとしたら、本書は、あなたの音楽史観を根底から揺さぶり、新たな知的興奮をもたらすことでしょう。

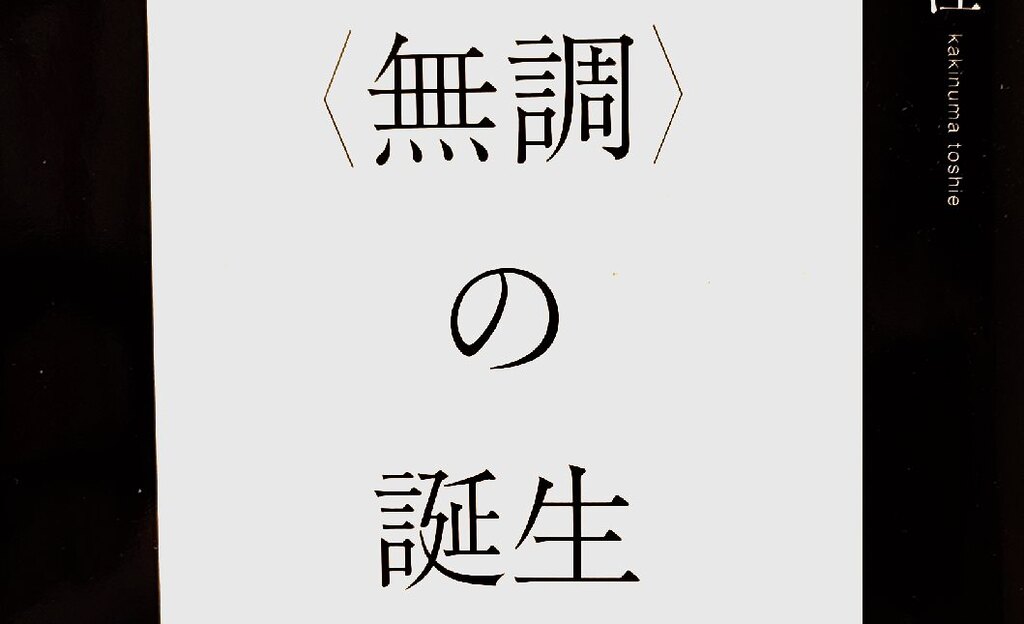

柿沼敏江著『〈無調〉の誕生 ドミナントなき時代の音楽のゆくえ』は、私たちが当たり前のように受け入れてきたこの音楽史の「神話」に、根本的な問いを投げかけます。

本書が最初に提示するのは、きわめてシンプルでありながら、誰もが避けて通ってきた問いです。「無調(atonality)」という言葉は、一体どこから来たのでしょうか?

驚くべきことに、それはシェーンベルク自身が名付けたものではありませんでした。1906年頃、彼の作品を聴いた聴衆や批評家が、あまりの難解さに「音楽的でない」「非音楽的だ」という感情的な反発から生み出した、いわば「感想」としての言葉だったのです。

「無調音楽の創始者」と後世で呼ばれることになるシェーンベルク自身は、この言葉を強く嫌いました。彼は自身の音楽を「汎調性(パン・トナリティ)」と呼び、調性が完全に消え去ったのではなく、むしろ全ての調性を包含し、拡張された新しい調性の姿だと捉えていたのです。これは、長調や短調という二元論を超越した、より包括的な音楽のあり方を志向する、きわめて独創的な思想でした。

本書は、この言葉の起源を丹念に辿っていき、「調性音楽は崩壊し、その後に無調という新しい音楽が生まれた」という、従来の進化論的な音楽史観の脆弱さを浮き彫りにしていきます。

さて、本書の真髄は、単なる音楽理論の再考に留まりません。著者は「無調」という概念が、いかに音楽の外側にある政治や倫理と結びついていったかを、鋭い洞察で描き出します。

当時シェーンベルクが「調性という足枷からの解放」を志向したことから、「無調=自由」「無調=革命」という言説が生まれ、それが歴史の波によってさらに増幅されていきました。

特に、ナチスが無調音楽を「退廃音楽」として排斥したことは、逆説的に「ヒトラーが嫌った音楽こそ、真に誠実で高貴なものだ」という見方を、音楽家や知識人の間に深く浸透させていきます。

この背景には、著名な音楽学者/哲学者であるテオドール・アドルノの存在があったといいます。彼はシェーンベルクの擁護者として、調性的な音楽を作り続ける作曲家たちを「反動」とさえ批判しました。アドルノにとって、それは単なる音楽的嗜好の問題ではなく、ナチスの暴虐を経験した者としての「倫理」の問題だったというわけです。

このような政治的な風圧の中で、多くの作曲家が本意ではない形で十二音技法へと「転向」したり、もしくは「圧力」を感じていたという、そんな当時の状況が浮かび上がってきます。

これは、音楽の創作行為が、いかに時代や社会の影響から逃れられないかを示唆する、重い事実と言えるでしょう。後のダボス会議で、チェリストのジュリアン・ロイド・ウェバーが、「ヒトラーが禁じた『無調音楽』が、いまや逆に調性音楽を迫害している」という趣旨のスピーチをしたというエピソードは、この不条理な状況を象徴したものとして興味深いです。

では、従来の歴史観が誤りだとしたら、20世紀の音楽はどのように捉え直すべきなのでしょうか? 著者の柿沼氏は、これに関して「調性は崩壊したのではなく、広がったのだ」と主張します。

従来の「無調か、調性か」という二元論を捨て去ることで、私たちは、シベリウスやブリテンといった、これまで軽んじられてきた「調性的」な作曲家たちが、実は新しい手法や円環的な時間構造によって調性の可能性を拡張していたという事実に気づかされます。

また、初期のペンデレツキのように、「一見過激な前衛作品の中にも、伝統的な時間構造が隠されていた」という分析からは、私たちが表面的なスタイルに惑わされず、作曲家の本質を捉え直すことの重要性を教えてくれます。

本書は、20世紀以降の音楽が、単一の歴史的主流に集約されることなく、いかに多様で豊かな風景を形作ってきたかを、鮮やかに描き出しています。

ここまで見てきたように、『〈無調〉の誕生』は、既存の知識を再構築する知的冒険の書と言えるでしょう。

本書を読むことであなたは、音楽を楽しむ者として、また、音楽をつくる者として、あるいは音楽の探求者として、その理解の枠組みを一度解体し再構築する体験を味わえることでしょう。

タイトルにある「無調」というものが、そもそも在ったのか──そんな反転・転倒した形で辿っていく流れは、著者の詳細な筆致によって上質なミステリーやドキュメンタリーといった様相すら見せます。

読み終えた時、あなたはこれまでとは異なる視点で、20世紀以降の音楽を聴き直し、そして新しい音楽像を生み出すためのインスピレーションを得ていることでしょう。

書籍情報

『〈無調〉の誕生』の目次

- プロローグ――ドミナントなき時代

- 第一章 「無調」とは何だったのか

- 無調という語/無調とは?

- 第二章 シェーンベルクを読み直す

- 『シェーンベルクの誤り』/シェーンベルクの信念/単一調性(モノトナリティ)/調性とジェンダー/ゲーテの原植物

- 第三章 無調と調性の間

- 浮かび上がる調性/一二音音楽における調性

- 第四章 無調と調性の修辞学

- 非芸術~狂気/調性の死/不気味/自由・解放/無調と革命/誠実さと倫理

- 第五章 クルシェネクの「転向」(無調の政治学1)

- 政治的芸術/《カール五世》への道/アドルノとの往復書簡/《カール五世》と一二音技法/独自の一二音技法/一二音技法と調性/ローテーションと旋法/避難所としての一二音技法

- 第六章 もうひとつのダルムシュタット(無調の政治学2)

- 前衛音楽批判/結節点としてのゼロ時/ヘルマン・ハイスと一二音技法/ヘルベルト・アイメルトと無調音楽/ゴリシェフ、フーイファールツとセリアリズム/創られたウェーベルン像

- インテルメッツォ――ニコラス・ナボコフと「無調」

- 第七章 隠れた水脈――八音音階という魔術

- 半音階と全音階の狭間/全音音階/オクタトニック(八音音階)/媒介する音階/オクタトニックと半音階/移高の限られた旋法/オクタトニックと日本の現代音楽/オクタトニックとスペクトル、ポスト・スペクトル楽派/オクタトニックと実験音楽、ジャズ

- 第八章 調性の回路

- 調性批判――シベリウス問題/人々のための現代音楽――ハンス・アイスラー/軽いクラシック(あるいはダダとしての調性)――クルト・シュヴェルツィク/「ポスト」の美学(あるいは追伸としての音楽)――ヴァレティン・シルヴェストロフ

- 第九章 音律と倍音がつくる世界

- 一二平均律からの逸脱――三分音と四分音/純正律にもとづく調性――田中正平、ハリー・パーチ/倍音への眼差し――シュトックハウゼンとリゲティ/スペクトル音楽と「無調」/倍音の広がり――テニー、ラドゥレスクほか

- 第一〇章 時間の軌道

- 時間軸をつくるもの/物語の痕跡――シェーンベルク、ペンデレツキ/エピソード的な時間――サティ、ストラヴィンスキー、フェルドマン/時間の幾何学――セリアリズムとスペクトル音楽/循環する時間――パッサカリアと平方根リズム構造

- エピローグ――中心のない現代

- あとがき

- 参考文献

- 注

著者について

柿沼敏江(かきぬま・としえ)

静岡県出身。カリフォルニア大学サンディエゴ校博士課程修了。ハリー・パーチの研究で博士号を取得。

著書:『アメリカ実験音楽は民族音楽だった」 (フィルムアート社、2005年)。主要訳書: ジョン・ケージ 『サイレンス』(水声社、1996年)、スチュアート・ホール他編『カルチュラル・アイデンティティの諸問題』(共訳・大村書店、2000年)、『アラン・ローマックス選集』(みすず書房、2007年)、 アレックス・ロス 『20世紀を語る音楽』(みすず書房、2010年、 ミュージック・ペンクラブ音楽賞)、 同 『これを聴け』(みすず書房、2015年) など。

論文 : 『ローマックス父子の活動──「民謡」から「歌唱様式」へ』 『民謡からみた世界音楽 ──うたの地脈を探る』 細川周平編 (ミネルヴァ書房、2012年)所収。

2019年3月まで京都市立芸術大学音楽学部教授。現在、京都市立芸術大学名誉教授。 江戸時代に広まり、現代に伝承されている「一絃琴」 の名取でもある。(本書より引用)