エッセイ

エッセイ 感性の格闘と技術の変遷~10代の作曲を振り返る

この記事では、私が10代の頃に作曲した作品を聴き返しながら、当時の作曲スタイルや創作姿勢といったものを顧みていこうと思います。個人的で懐古的な内容になるかと思いますが、当時、作曲を始めて間もな...

エッセイ

エッセイ  エッセイ

エッセイ  音楽レビュー

音楽レビュー  音楽レビュー

音楽レビュー  エッセイ

エッセイ  音楽レビュー

音楽レビュー  ブックレビュー

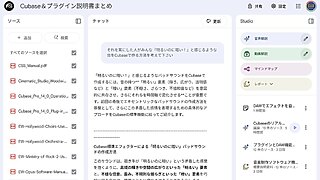

ブックレビュー  Cubase / DTM

Cubase / DTM  エッセイ

エッセイ  エッセイ

エッセイ