もし、あなたがCubaseやプラグインのマニュアルを読み解く手間から解放され、AIがあなたの専属アシスタントとしてクリエイティブなアイデアを提案してくれたとしたら、どうでしょう?

今回の記事では音楽制作(DTM)における、そんなAI活用法をご紹介します。

膨大な知識が詰まったマニュアルは、創作の可能性を広げる宝の地図です。しかし、その地図を読み解くのに多大な時間と手間が必要になってしまうのが現実です。

この課題に対し、GoogleのAIツール「NotebookLM」は、私たちに大きなパワーを与えてくれます。

このNotebookLMを、クリエイターの創造性を刺激し、新たな発見をもたらしてくれるパートナーのひとりとして位置づけることで、音楽制作のプロセスはより良くなっていくことでしょう。

この記事では、DTMにおけるNotebookLMの活用方法について、誰もが思いつくであろう「マニュアル検索ツール」にとどまらず、私が実際に試しているNotebookLMの応用的な活用法について、基本から応用まで、具体的な事例を交えながらご紹介します。

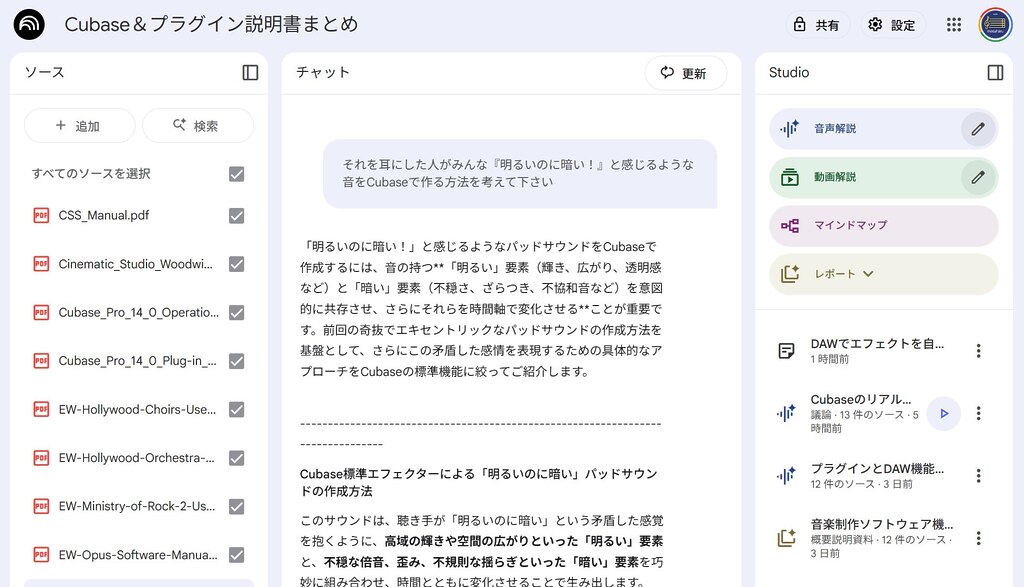

ステップ1:マニュアルをNotebookLMに読み込ませる

まずは、CubaseやプラグインのマニュアルをNotebookLMに読み込ませます。

読み込み対象は、マニュアルのPDFファイルだけでもいいですが、Youtubeの解説動画のURLを読み込ませてもOKです。

- NotebookLMを開き、「新しいノートブック」を作成します。

- 「アップロード」機能を使って、マニュアルPDFファイルなどを読み込ませます。

- ノートブックに「Cubase & Plugins Manuals」といった、分かりやすいタイトルをつけます。

ここまでの作業だけで、マニュアルの知識を「あなたの思考の補助装置」として使えるようになります。

ステップ2:AIを「有能なアシスタント」として使いこなす

マニュアルを読み込ませたら、さっそく質問をしてみましょう。ここで重要なのは「質問の仕方」です。

これまで一般的だったキーワード検索のような、「単語を一つか二つ入力する」という使い方を一旦忘れ、AIに適した質問の仕方をすることが必要です。

AIに具体的な「課題」や「目的」を文章で伝えることによって、AIはマニュアルの内容を理解した上で、文脈を踏まえた適切な回答を提示してくれます。

- 悪い質問の例:「グルーヴ」

- 良い質問の例:「Cubaseのグルーヴ・クオンタイズ機能を使って、打ち込みのドラムに人間らしい揺らぎを加えるにはどうすればいいですか?」

良い質問をすることで、NotebookLMは単に「グルーヴ」という単語が含まれるページを羅列するのではなく、具体的な解決策をステップ形式で教えてくれるようになります。

さらに、回答の根拠となったマニュアルの引用元も提示してくれるため、より深く理解したい場合は、元のドキュメントをすぐに参照することができます。

ここでのポイントは、自分がどんな結果を求めているのかをAIに伝えることです。そうすればAIは、そのための具体的なアプローチを提案してくれます。

求める結果がある程度具体的にイメージ出来ているなら、次のようなプロンプトも効果的です。

プロンプト例:

1. 「CubaseとOzone 9の二つのツールを連携させ、特定の周波数帯域が鳴ったときにのみ、リバーブのセンド量を自動で増減させる複雑なエフェクトチェーンを構築する方法を、ステップバイステップで解説してください」

2. 「Cubaseの標準エフェクタープラグインを使って『広い空間を感じさせながらもその音が目の前にあるような臨場感』を感じさせるエフェクトチェインの作り方を、ステップバイステップで教えて下さい」

こうした基本的な活用法だけでも、膨大なマニュアルを読み解く時間と手間を大幅に短縮することができます。

ステップ3:AIを「創造性の触媒」として活用する

ここからが、音楽制作におけるNotebookLMの真骨頂です。基本的な質問に慣れたら、次はAIをクリエイティブなアイデアを生み出すパートナーとして活用してみましょう。

1. 創造的かつ意外なアイデアを生み出すプロンプト術

私が実際に試した、創造性を引き出すためのプロンプトをいくつかご紹介します。

ポイントは、AIに「自由に柔軟に考えて欲しい」ということを伝え、あえて曖昧なイメージや雰囲気の言葉を使ったり、大喜利ネタのような問い(例の4)をしてみることです。

プロンプトの例:

1. 「マニュアルに記載されているオートメーションパネルの機能と、MIDIのロジカルエディターの機能を組み合わせて、複雑なエフェクトの変化を自動生成する方法を3つ提案してください。特に、マニュアルでは言及されていないような、意外な組み合わせを期待します」

2. 「Cubaseで、私が驚くような奇抜でエキセントリックなパッドサウンドをつくる方法を自由に考えて下さい。その中であなたが自信のあるものを一つ見せて下さい」

3. 「Cubaseのマニュアルに記載されているコンプレッサーの機能と、オートメーションを組み合わせて、アグレッシブなサチュレーションやディストーション効果を生み出すにはどうすれば良いですか? マニュアルに記載されている一般的な使い方とは異なる、クリエイティブな『誤用』のアイデアを提案してください」

4. 「それを耳にした人がみんな『明るいのに暗い!』と感じるような音をCubaseで作る方法を考えて下さい」

これらの質問に対し、AIは複数のマニュアルを横断的に参照しながら、私自身が思いつかなかったような、意外なアイデアを提示してくれました。

例えば、上記の4番 『明るいのに暗い!』というプロンプトに対しAIは、「EQとサチュレーションとリバーブ」を軸としたエフェクトプラン、そして「不穏さを生み出すためのディレイやピッチコントロール」というアイデアを示し、これらをモジュレーションで時間変化させる具体的な手順を提示してくれました。

あなたのプロンプト次第でAIは、「その手があったか!」と思わせてくれるアプローチを、マニュアルに則って具体的に、かつ詳細に提案してくれることでしょう。

2. 音声解説機能が生む「気づきと発見」

NotebookLMには、ノートブックの資料の内容を要約して、それを「対談形式」の音声ファイルとして出力する音声解説機能があります。

この音声解説機能によって、AI同士がマニュアルの内容について議論しているかのような音声を、簡単にいくつも生成することが可能です(一日当たりの制限はあります)。

画面右側にある「音声解説」のペンマークをクリックすると、作成時の設定項目が表示されますので、ここで対談フォーマットを選択したり、対談内容を指示するプロンプトを入力することが可能です。

私が実際に試した感想としては、テキストでは見過ごしがちな『知識と知識の間の空白や盲点』を、AIの対話を通じて埋めてくれるような感覚がありました。

また、文章だけでは伝わってきづらい、AIのアイデアの「その意外性」や「その価値」が、ときに感情豊かにやり取りされる音声を通じて浮かび上がってきます。

この機能を使って「他者同士の対談や議論」という形で聞くことで、Cubaseとプラグインの知識や活用方法を知るだけではなく、そこから新たな気づきや創造的なアイデアを生むことが可能になるでしょう。

参考までに、私が実際に作成した音声解説の中から、応用的なプラグインの使い方の概論的な内容のものを置いておきます。

AIは、自己を攪拌し、視界を開いてくれる存在

AIは必ずしも脅威や競争相手になる訳ではないと思います。それは、クリエイターである私という存在にレバレッジを掛けてくれる、共創のパートナーとなり得るものなのではないでしょうか。

マニュアルという膨大な知識の海を探索し、そこから得られた情報を別の角度から再構築してくれるAI(NotebookLM)は、クリエイターとしての自分を攪拌し、新たな視界を開いてくれる存在となり得ます。

大切なのは、クリエイターとしての主体性を決して手放さないことだと思います。AIを賢く使いこなすことで、私たちはより深い創作の世界へと進むことができるに違いありません。